Description de la pension de Mme Vauquer

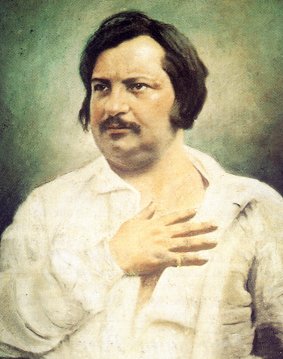

Le père Goriot - Honoré de Balzac

De « Au-dessus de ce troisième étage...» à « ...des drames continus. » - extrait du chapitre IIntroduction

Honoré de Balzac

Texte étudié

Télécharger Description de la pension de Mme Vauquer (Le père Goriot - Honoré de Balzac) en version audio

(clic droit - "enregistrer sous...")

Lu par Nicole Delage - source : litteratureaudio.com

Extrait du chapitre I - Le Père Goriot - Honoré de Balzac

Mme Vauquer - Illustration de Bertall (1867)

Annonce des axes

Tout d’abord Balzac fait une étude de moeurs puis un commentaire sur l’état des pensionnaires.

I. Une étude de moeurs

2. Description des personnages

II. Commentaire du narrateur

2. Commentaire pathétique

Commentaire littéraire

I. Une étude de moeurs

1. Description des lieux

Balzac fait une description des lieux. La description de la pension se fait de haut en bas. D’abord le « troisième étage » avec « le grenier », « la salle à dîner », « du second étage ». Puis il cite certains quartiers populaires : « le faubourg Saint-Marcel ».

2. Description des personnages

Vêtement : « redingotes problématiques », « linge élimé » « robes passé » reteinte, déteinte » « de vieilles dentelles raccommodées », « fichu éraillé ».

Ils sont tous pauvres mais essayent de paraître dignes, ils s’accrochent à la vie.

Les personnages entrent dans le texte par le haut de l'immeuble, les plus pauvres sont en haut. « Sylvie, la grosse » désignée seulement par sa fonction, pas de nom de famille, vit avec « Christophe, l'homme de peine » dans le grenier avec le linge. Ensuite il y a les étudiants puis les pensionnaires les plus aisés. L'organisation se fait en fonction de leur richesse, les plus pauvres en haut. Ils sont tous pauvres car « ne payent que » « bon marché » -> souligne un manque.

Idée générale de Balzac : les lieux et les hommes sont

intimement liés. Les lieux conditionnent les hommes et les hommes conditionnent les lieux.

II. Commentaire du narrateur

1. Commentaire ironique sur Mme Vauquer

« Ces sept pensionnaires étaient les enfants gatés de

Mme Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins

et les égards, d'après les chiffres de leur pesions » -> souligne que Mme Vauquer est avare, elle profite de la misère humaine.

2. Commentaire pathétique

Le pathétique (= qui suscite l’émotion) se ressent dans

la description des personnages.

Exemple : « le spectacle désolant que présentait l'intérieur

de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués, également

délabrés ». « délabrés » s’utilisent

normalement pour les lieux. « écus démonétisés » c’est-à-dire

n’ont plus de valeurs.

Balzac dit « Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis

ou en action (...) mais des drames vivants et muets »

Ils incarnent la misère humaine, ils ont vécu des choses douloureuses

comme le suggère « résistés aux tempêtes de la vie ».

Les personnages sont usés.

Conclusion

Ce texte se situe au début du roman Le Père Goriot et a pour fonction d'expliquer les lieux, les personnages, de faire une étude de moeurs sur cette pension. Les descriptions permettent de comprendre l’état des personnages et une certaines réalité parisienne même si elle est reconstituée. L’'ironie qui se dégage du commentaire du narrateur est une critique de Mme Vauquer, qui profite par avarice de la misère humaine. Le registre pathétique veut attirer l’attention du lecteur sur les conditions de vie difficile dans certains quartiers parisiens. Cette description permet de situer le texte dans le mouvement littéraire du réalisme du XIXème siècle.