Le Philosophe

C. Dumarsais - Article de L'Encyclopédie

Plan de la fiche sur l'article Le Philosophe de Dumarsais :

Introduction

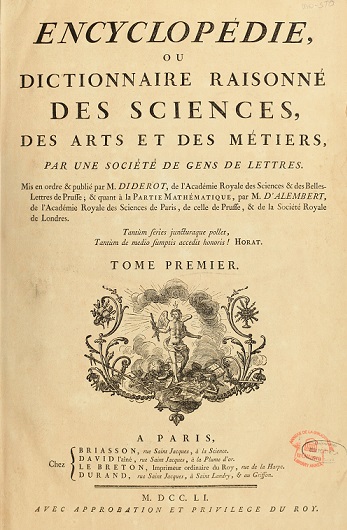

César Chesneau Dumarsais (1676-1756) est un grammairien. Il est surtout connu pour un Traité des tropes, c’est à dire une théorie des figures de style, un ouvrage de rhétorique. Ami de Diderot, et de d’Alembert, maîtres d’œuvres de L’Encyclopédie, il est chargé par eux de rédiger pour cet ouvrage l’article « Philosophe » qui reflète l’idéal de tout un mouvement littéraire : le mouvement dit des « Lumières ».

Il s’agit à l’évidence moins d’un article de dictionnaire au sens classique du terme que d’un texte argumentatif défendant une certaine conception de la philosophie. Nous montrerons que ce texte illustre son titre de façon ordonnée, systématique, et systématiquement polémique : il définit de façon engagée, personnelle, ce que doit être pour l’auteur un philosophe, et ce qu’il doit éviter.

Texte de l'article Le Philosophe

Le Philosophe

Les autres hommes sont déterminés à agir sans sentir ni connaître les causes qui les font mouvoir, sans même songer qu'il y en ait. Le philosophe au contraire démêle les causes autant qu'il est en lui, et souvent même les prévient, et se livre à elles avec connaissance : c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même. Ainsi il évite les objets qui peuvent lui causer des sentiments qui ne conviennent ni au bien-être, ni à l'être raisonnable, et cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections convenables à l'état où il se trouve. La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir; la raison détermine le philosophe.

Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion : ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que le philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau.

La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, et qu'il croie trouver partout ; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la confond point avec la vraisemblance; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblance ce qui n'est que vraisemblance. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif pour juger, il sait demeurer indéterminé [...]

L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes ; mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses soins.

L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer ou dans le fond d'une forêt : les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire et dans quelqu'état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à vivre en société. Ainsi la raison exige de lui qu'il connaisse, qu'il étudie, et qu'il travaille à acquérir les qualités sociables.

Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde ; il ne croit point être en pays ennemi; il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre; il veut trouver du plaisir avec les autres; et pour en trouver, il faut en faire ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre et il trouve en même temps ce qui lui convient : c'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile […]

Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse les mœurs et les qualités sociales. Entez un souverain sur un philosophe d’une telle trempe, et vous aurez un souverain parfait.

César Chesneau Dumarsais - Article de L'Encyclopédie

L'Encyclopédie de Diderot et D'Alembert

Annonce des axes

I. Le portrait du philosophe

1. Effets de récurrence

2. Les caractéristiques du philosophe

2. Les caractéristiques du philosophe

II. Le philosophe par rapport aux autres hommes

III. Un texte représentatif de l’esprit des Lumières

1. A travers le raisonnement scientifique

2. L’idée des Lumières

2. L’idée des Lumières

Commentaire littéraire

I. Le portrait du philosophe

1. Effets de récurrence

- 8 fois « philosophe » différent de « les autres hommes »

- 3 fois « raison » : préside la « réflexion »

- « raison » différent de « passion »

- « esprit » : importance de la vie intellectuelle

2. Les caractéristiques du philosophe

- Etymologie grecque : philosophos : ami de la sagesse

- Capacité à se corriger : métaphore de l’horloge (« c'est une horloge qui se monte, pour ainsi dire, quelquefois elle-même »)

- Foi en la raison différent de religion : superstitions

=> philosophe = être raisonnable, réfléchi, vertueux

II. Le philosophe par rapport aux autres hommes

- Négations et affirmations + constructions d’opposition : le savoir différent de l’ignorance

- Besoin réciproque de l’un et des autres

- « flambeau » = raison : symbole : lumière qui guide le philosophe

=> Le philosophe est guidé par la raison et la réflexion et guide les autres hommes.

III. Un texte représentatif de l’esprit des Lumières

1. A travers le raisonnement scientifique

2. L’idée des Lumières

- Esprit de Fontenelle

- Champ lexical de la lumière

- « honnête homme » : esprit cultivé de l’époque classique + « se rendre utile » = Encyclopédie.

Conclusion

Cet article dégage bien l’idéal intellectuel qui est celui des « philosophes » des Lumières : il valorise l’esprit scientifique, la méthode expérimentale (le souci des faits, de l’observation), il condamne les préjugés (notamment religieux). Il insiste corrélativement sur la fonction sociale du philosophe : c’est pour la société, pour les autres que celui-ci se consacre à la réflexion scientifique, morale ou politique. Cet article, éminemment polémique, qui ne cesse d'opposer le philosophe aux "autres hommes", au chrétien, au théologien, au faux philosophe (Rousseau), témoigne aussi de la nature profonde de la littérature du XVIIIème siècle : une littérature engagée, de combat, même quand elle se cache derrière l’apparence faussement objective d’un article de dictionnaire. Dans ce sens, il se rattache tout autant au genre de l'essai qu'à celui annoncé par le titre de l'ouvrage auquel il appartient : L'Encyclopédie.